文 | 歌者

随着数智时代的到来,人工智能以前所未有的速度渗透进人类工作生活的每一个角落。人们在享受科技红利的同时,也逐渐陷入一种前所未有的精神困境:人机交互频次升高,而人与人之间的真实联结却在不断减弱。越来越多的人虽然在虚拟空间中“连接”着,却在情感与意义上陷入更深的“失联”。工具理性碾压价值理性,绩效与效率成为衡量个体价值的主要标准,孤独、焦虑、意义虚无成为时代情绪的潜台词。正是在这样的背景下,周彬女士等著的《艺术疗愈实践——生命教育十堂课》(中国纺织出版社)的面世显得尤为珍贵。它不仅仅是一部理论著作,更是一本融合方法论、案例分析与实践指导的生命教育指导著作。本书以艺术为媒介,以疗愈为路径,以联结为重点,以教育为使命,系统性地构建起一个回应当代人精神危机的实践体系,试图再次唤醒人对自我、对他者、对世界的感知、认可与信任,探索一条更加文明、也更符合人性本质的健康成长之路。

艺术作为联结的修复媒介,从关系开始

人类区别动物的主要特征是具有社会性。从自我到他者,再到社会,都有必然的关系。无论是个人同一性,还是社会统一性,在关系论理论中,都是人类必须面临的重要课题。此书提出并实践了艺术作为一种重建联结的方式。在变幻莫测的科技所带来的新一轮发展浪潮中,一部分人虽然可以从传统体系中解放出来,却也失去了原有的认同与归属感。该书敏锐地指出,个体与个体、群体无论是正式的关系,还是非正式的关系,都可以相互影响和依赖。而由于个体与个体的时空不同,在接触交流中所面临的不仅是心理层面的孤独感,还会有一种社会性的联结断裂。如何与他人建立良好的关系,仅凭语言表达是远远不够的。

表达性艺术,具有非语言性、隐喻性与过程导向的特征,能够绕过理性思维的防御,直接触及情感与潜意识,对个体或团体的情感和情绪的阻塞、缺失或损伤进行修复和整合。在“生命教育十堂课”的框架中,艺术不是目的,而是媒介;不是作品,而是过程。例如,通过涂鸦实现情绪的第一个出口,借助音乐与戏剧探索身份认同,通过绘画与拼贴重新梳理关系创伤,借由回忆性创作整合生命叙事。这些实践不仅有心理学意义上的疗愈功能,更是一种“创造性社会化”的实践,增加了人们追求健康的方式和路径。

书中所列举的“家庭客厅图”“神话关系地图”“即兴喜剧”等案例,尤其具有启发性。它们不再是传统意义上孤立的艺术创作,而是成为家庭、小组甚至社区展开新对话的载体。在一个被社交媒体“浅层连接”主导的时代,这些实践重构了一种有深度、有温度的社交场域,为人际间的真诚相遇提供了更多的可能性。

从应对压力到培养韧性,借助心理复原力

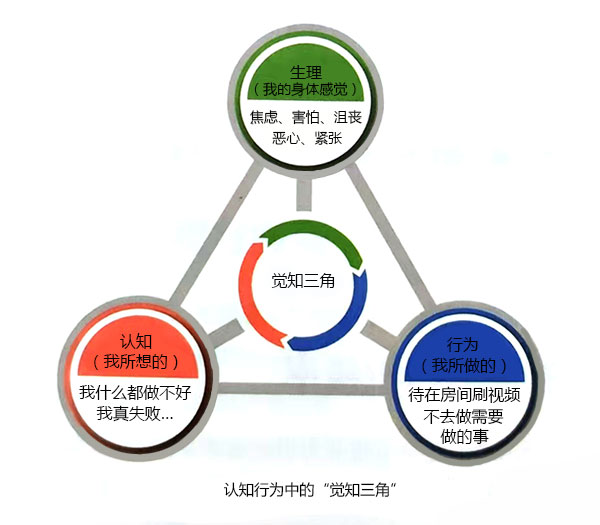

人类本身就具备心理防御机制。当人格各个成分之间出现矛盾时,防御机制就会运行,在潜意识层面否定事实或者扭曲现实,借以减轻不适和痛苦,防止崩溃。这种防御机制过度运用,就会出现焦虑、抑郁等。艺术疗愈作为一种生命适应力的体验和训练,是通过链接接意识和潜意识进行的,其服务对象包括健康群体和亚健康群体。艺术疗愈的目标并非消除生命中的困境与压力,而是通过艺术性地回应,提升个体的“心理韧性”与社会适应力,即心理复原能力。这种人类天生的潜能,是面对困境时内在改变、自我校正及情感复原的一种动力。

每个人都会碰到至暗时刻,就像人类祖先通过击鼓表达自己的情感和情绪,传递信号。书中通过鼓圈疗愈的实践,让个体在通过声音和节奏,释放现实中的挫折和心中的压力,表达自己独特的自然情感,释放潜藏在身心内部的负面情绪。参与者在引导下重新理解自身生命中的限制与挫折,并将这些压力在活动中无形释放,转化为尝试新的演奏技巧中有意义的积极部分。这一过程,是个体与系统在互动中逐渐获得“抗逆力”的过程。不是绝对避免受伤,而是学会减弱受伤程度,减少受伤期限,带着伤痕继续挑战自我,挑战明天,挑战未来。不是拒绝压力,而是学会将压力转化为声音和节奏的力量,让情绪得以表达和宣泄,进行个体身心自然循环的渐次复原。人本来就具有自愈能力,如果能踏入艺术疗愈的社会修复路径,只要不断尝试,挑战不可能,就能找到社会疗愈方法和方式。

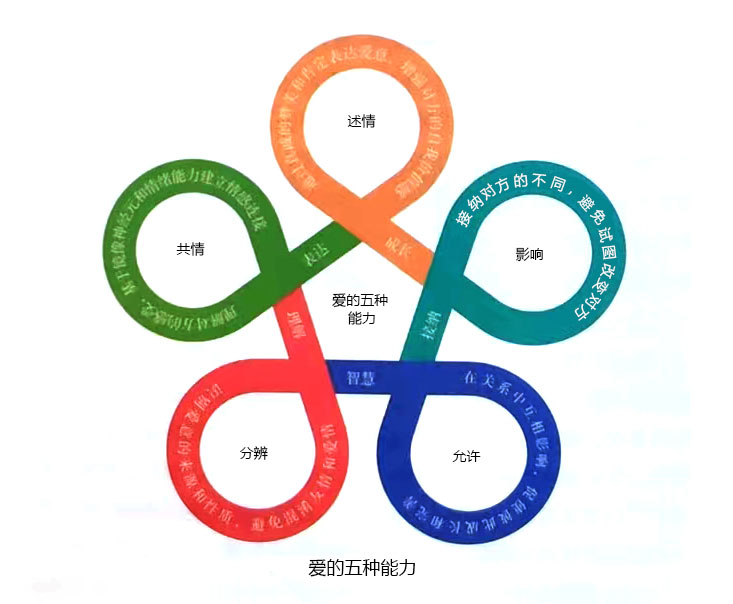

艺术疗愈融心理学、艺术学、社会学、脑神经学等多学科为一体,从这个意义上讲,艺术疗愈远远超出了传统心理治疗的范畴,成为一种广义的“生命教育”。它试图帮助人建立起一套与困境共处、甚至从中汲取养分的意义场域,不断培育心理韧性,增强内在的成长能力,从而实现更多的预期和可能。而这恰恰是一个健康社会所需要的情感能力与文化素养。这种文化素养中的情感能力,一旦通过经年累月的积淀,就会成为积极情绪。在积极情绪中,愉悦、满足、敬畏、自豪、爱等的出现,拥有“心流体验”,扩展对自身环境的认知,有助于构建良好的人际关系,活出生命的丰富性和意义感,有利于人类的自我生存和发展。

作为社会意义的共创方式,重塑生命联结

艺术具有整合个体经验与文化传承的双重功能,尤其是在处理“丧失与哀伤”这类重大生命议题时,艺术能够提供一种超越语言的仪式感和容纳性。生命存在是有限的,必须有传承和发展,因此必然会有丧失,带来哀伤。亲人的离世,不可避免。例如,书中提到的传统乐器在丧失亲情后提供的听觉上的疗愈实践,既保留了人们文化记忆中的表达方式,又融入了当代的技术语境和个体经验。它不是简单地回到传统,也不是一味拥抱现代,而是通过艺术疗愈师提示,在参与者个体和群体的共同体验过程中,在共同创作的疗愈产品审美展示中,可以重新打量自我认知,重新塑造个体认知、价值观,明确死亡是生命的一部分,失去是生命的一部分,重新定义自我和他人的生命意义,重新搭建一座介于个体与群体、过去与现在之间的桥梁,有效促进了身心合一、悦人健体。

在这个过程中,艺术成了一种社会性意义的生成机制。每个人透过创作,既是在表达自己,也是在回应他人;既是在处理私人情感,也是在参与一种更加文明的对话。“生命本身即是一种社会性艺术作品”,而每个人都既是创作者,也是被创作的对象。通过艺术疗愈,可以走向一种更文明的生命成长方式。“联结”这个关键词的价值,不仅在于其系统的理论建构和丰富的实践案例,更在于它所指向的一种人文发展愿景:在技术理性日益主导的时代,重新确认人的主体性、情感性与创造性,重新确认人是社会性的个体,每个个体都与身边的人事物进行联结。无论农耕时代、工业时代,还是数智时代,真正的健康成长,不仅仅是生理或心理层面的“无病”,更是一种能够从主动互益出发,进行有意义地联结、有勇气地承受、有能力去创造的生命状态。而艺术,这一人类最古老也最永恒的表达方式,恰恰可以成为人们走向更加文明、更加充满温度的一条社会路径。

反复品读《艺术疗愈实践——生命教育十堂课》中的理论和案例,字里行间充满着探索的无穷动力和烛照的迷人光芒。可以预见,作者还会有更多科学有效的实践案例和学术成果。不仅是艺术疗愈师、心理咨询师,应当是任何一个愿意思考“如何更好地活着”的普通人,都可以从中获得启发。它是一本写给当代人的生命使用说明书,也是一张指向人性更深处联结的心灵地图。所以,从生命成长和社会发展的双维度而言,艺术疗愈不再只是一种方法或技术,还是一种态度,一种伦理,甚至是一种社会美学的联结实践。这说明,文明的真谛,不在于人们能控制多少工具,而在于人们是否能够比较融洽地联结,能够持续地、创造性地、温暖地在一起,共同健康成长发展。

2025年8月21

【免责声明】: 凡注明 “环球文化网” 字样的图片或文字内容均属于本网站专稿,如需转载图片请保留 “环球文化网” 水印,转载文字内容请注明来源“环球文化网”;凡本网注明“来源:XXX(非环球文化网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其作品内容的实质真实性负责,转载信息版权属于原媒体及作者。如转载内容涉及版权或者其他问题,请投诉至邮箱 bj@hqwhw.com联系删除 。