文 | 歌者

第四次工业革命到来之际,人类文明进入前所未有的大转型阶段。许多国家和民族通过文化节、艺术节或文艺活动进行交流,推动经济政治社会的发展。多元化生产生活方式,多种思潮随之渐生凸显。由于数智时代人类工作场域的多变性、局限性,产生了难以回避的内心失衡、相对茫然的思想饥渴、无所适从的精神疲惫,社会秩序正在重构。具有国际前沿思维的周彬女士等编著的《艺术疗愈概论》(中国纺织出版社出版)一经面世,在艺术疗愈新浪涌动下,如牡丹花迎着暖阳灿然绽放,赢得了社会各界特别是大健康行业的特别关注。此书不仅客观分析归纳了国内外艺术疗愈的萌芽、变化和发展,还运用文图结合的方式从多个维度疏源浚流,推陈出新,科学阐释了艺术疗愈的体系建设、主体客体、特质机理、场域受众及伦理规范等,让艺术的“三创”(即创作、创新、创造)进一步引导人类文明发展进程,填补了国际视域艺术疗愈体系性学术专著的空白,是一面具有中国风格和中国气派的理论旗帜,也是一座健康文明的人文社科里程碑。

一、艺术创作的多维性,不断满足大众日益增长的精神文化需求

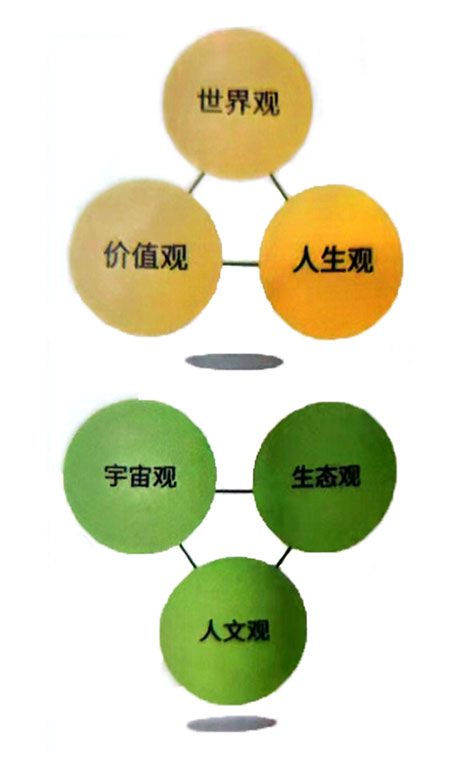

人类的一切文明成果都是文化,文化之上是艺术。《艺术疗愈概论》作者提出,艺术疗愈概念源于20世纪30年代,英国艺术家阿德里安·希尔创造了“艺术治疗”一词,并运用原理帮助“二战”遭受心理创伤的士兵恢复健康。之后美国的玛格丽特·南姆伯格明确提出“艺术疗法”,认为“艺术创造过程是无意识与意识之间的桥梁,艺术可以将内心世界投射为视觉现实”。而在具有五千年文明史的中国,可追溯到岩洞字符壁画,《黄帝内经》的五音学等应用早已被世人熟知。2016年,中国表达艺术治疗协会才在武汉成立。由于国内治疗要求医生资格的原因,一部分心理咨询师针对亚健康群体进行的表达性艺术疗愈简称“艺术疗愈”,而一些大学的艺术院系也从艺术本体出发,设立艺术疗愈研究中心,公开研究“艺术疗愈”。《艺术疗愈概论》从学术维度进行立体式阐述,艺术表达形式包括:绘画、音乐、舞动、戏剧等,而这几大类各自又有多种不同分类。无论是哪一种形式,对于个体创作都不相同。究其原理在于,每个个体出生、学习和工作环境不同,在长期的成长过程中形成的“三观”不同,思维方式、语言表达和肢体语言不同,因而在社交过程中,个体感受和语言肢体动作应对自然不尽相同。

艺术疗愈对感官的拓展

艺术疗愈、艺术治疗、艺术教育、艺术活动概念辨析图

(一)人机的交互和协作失衡,是艺术疗愈存在的基础。当数智时代一部分新质生产力出现后,生产关系产生新变化。在父辈相对落后的教育理念下,新生代特别是80后90后00后10后人机交互的生存方式,有了根本性的改变。随着城市文明的高速发展,对于落后生活环境和生产方式表现出的拒绝和逃离,使得城市文明进步产生了目不暇接的“车轮效应”。个体贷款购买超过自我承受能力的房车,给自己和家人增加了压力。在城市蜂窝状空间无奈拥挤时,一旦遭遇失业、薪资中断,必然会碰到一言难尽的生活拮据和心理压力。抑郁、焦虑、高血压、心脏病等现象趋向年轻化。工作的不稳定性,造成了结婚的恐惧,养育的逃避。于是,“情绪管理”“艺术疗法”“艺术科学”等成为职场中热点关键词。

(二)个体语言的有限性,是非语言艺术表达交流的前提。此书作者在五年的相关资料检索图表中总结出:“2022年10月上海同济大学艺术与传播学院便围绕‘艺术疗愈与教育方法’‘艺术疗愈的跨学科融合’‘艺术疗愈的多媒介实践’等四大方向,交流实践经验,挖掘艺术与心理学科的新增长点”。周彬女士等将艺术教育、艺术活动、艺术疗愈和艺术治疗分界线和交叉,作了图谱和表格的明晰标示、概念溯源和原理解析。当下,社会上出现了一批又一批艺术活动,广场舞、大合唱、水泥地板的书法,老街墙面的绘画,包括个体空间的美术班、瑜伽班等,代替了部分电话交流和聚餐交流,成为许多人解压放松的新方式。这些活动具有艺术的本真性,也有一定的传播功能,可称之谓“轻疗愈”。聚焦这类文化现象,可以看到人们的认知得到提升,身心得到愉悦,审美得到提高。

(三)从自由创作中得到放松和启发,是艺术表达的内核。此书作者比较客观地提出,艺术疗愈是在疗愈师引导下,通过多媒介,用非语言表达方式让疗愈对象沉浸在自由创作过程中,觉察、探索、发现、顿悟,从而得到放松、启发和认可,产生认知改变,完成个性的再塑造。这种以自由创作为内核的疗愈方式,一经碰触,那种探索的自由感、愉悦感自然蓬勃而出。在绘画、音乐、舞动中,找到“我还可以”“我还能行”“我还可以更好”的感觉,成为当下多元对话矛盾中难得的愉快时光,有人称其为“奢侈品”。实质上是体验者从中得到了精神上的获得感、满足感、安全感和被认同感。

二、艺术创新的价值性,大力拓展人类不断发展的末梢神经网络

艺术作品可以模仿,但更重要的是创新。艺术创新与神经系统的类比具有深刻的生物学意义。人的身体器官有审美疲惫的特征,只有创新才能产生当下创作的价值。《艺术疗愈概念》无论从宏观统摄,还是微观显视,在艺术疗愈谱系阐释中,可以感觉到经典作品在被多次模仿和解读后,由于时空不同,文艺精品不断出现,受众不可避免地产生厌倦感和自我缺失感,势必要有表达内心的本能需求。

(一)创新是艺术发展的必经之路,也是个体提升认知的需求。作者认为:从心理机制来看,艺术疗愈与认知恢复、注意力恢复有着很大的关联。记忆功能与记忆训练,都可以通过艺术疗愈得到调整和提升。并举出乌尔里希的减压理论(SRT)阐述负面情绪和行为失控的基本逻辑,解释与自然接触可以促进压力减轻。在中国自主知识体系的构建中,艺术发展的多维性和丰富性,让艺术创新成为艺术世界的重点并被一直聚焦。先锋性和新公共属性的并行,让人们观察和品味到更多视角不同、情感复杂、手法新颖的艺术作品。时代的要求和发展失衡,是艺术疗愈发展的引擎。技术迭代升级加速了认知生态的失衡。一方面,人工智能、大数据、算法等生产机制的运行,让人类航空航天和高科技海底作业日常化;另一方面,人类的教育理念和教育方式并没有相应契合匹配,从而导致人类自然属性(即动物性)被束缚、家庭生活被压缩,工作时空被格式化。此书科学分析了人类越来越多的新公共属性占据了自然属性的运行空间,原生态作息规律被打乱。这种身心的不平衡和不协调,成为破坏器官内脏原循环的因素,引发负面情绪产生,导致全球性健康危机爆发。目前,全球超过一半的人处于亚健康状态。少数医生的过度治疗和短视频的信息碎片,与丰富的物质生活交叉,侵蚀扰乱了身体系统平衡,艺术场域便成为当下新生代的解压渠道和放松时空。

(二)环境影响人的语言和肢体动作,艺术场域是创新的价值之秤。此书所述的自然风光如山河湖、森林草原大漠,传统建筑如宫殿寺庙、特色民居等都从视觉和氛围的维度,让人得到水泥建筑环境无法给予的抚慰和安顿。并总结出艺术疗愈场域构建的四大趋势:沉浸化、数字化、自然化、无界化。围绕疗愈活动,人们可以搭建疗愈生态的不同圈层,逐渐从自然圈层,向智慧生态圈层发展,譬如美学场域、法律场域、文化场域等。“松驰感”和“多巴胺”,成了年轻人的新口头禅。人们的疗愈感受和效果不断改善和提升,为疗愈场域的多样化、便捷化和科技化提供了指引。2023年,美国约翰霍普金斯大学研究证实,艺术创作可以诱发大脑海马体神经突触密度增加17%。这种生物性的改变,与瑞士心理学家荣格提出的“集体无意识激活”理论相互印证。大学艺术生的就业,催生个人创建的艺术学校、艺术空间以及绘画室、音乐室、舞蹈室等。一部分年轻群体工作之余,从聚餐交流解压,转向艺术疗愈空间放松,相约参加各种才艺学习比赛活动。碰到问题,主动寻找艺术疗愈师,通过科学途径找到破解难题的新办法,改变了以往听从父辈经验的单一性。一对一的个体疗愈,一对多的团体疗愈先后出现,并大有团体疗愈推动疗愈经济的生机勃发。城乡群体的互动,成为环境疗愈的新链接点。人类经历着剧烈的认知转型的同时,艺术创新展现出独特的调节、融合和平衡价值。

(三)创新调动人的潜意识,衍变成为人们的情绪调节器。神经可塑性,在这个时代更具创新性。通过特有的负熵机制,价值超越传统美学范畴,成为维持认知生态平衡的关键机制,正在重建人类文明的神经界面。书中客观表述了绘画疗愈通过“房树人”创作采用了投射机制。左半脑通常称理性脑、逻辑脑、抽象脑和学术脑,发展语言功能。右半脑通常称为感性脑、艺术脑和创造脑,发展情绪功能。两者分工协作,大脑指挥系统可以重塑默认模式网络与执行控制网络的动态平衡,为数字化生存提供必要的神经补偿。未来发展方向将聚焦于个性化神经反馈系统的开发,而疗愈师的启发和引导作用将成为创造价值的重要支撑。这种开发不仅有利于改变个体大脑结构,更在于集体层面重构社会认知图式,形成新型文化免疫系统。艺术的引喻作用,将多元重现。一部分前沿人士通过艺术疗愈师的引导,调整心态,改变心境,提升认知,促进了个体或团体整体素质的提升,包括找到自我疗愈的办法和新的创业方向。艺术创新正如末梢神经延伸着人类的认知边界,用量子尺度重构审美判断,在文明维度编织认知网络。这种创新已超越传统艺术范畴,成为维系数字文明生态的神经调节系统。未来艺术将聚焦于突触可塑性与文化多样性的共振机制,在神经生物学与社会、哲学、美学等交叉地带,进行社会认知的重构,不断更新人类身心的新型免疫系统。

三、艺术创造的意义性,有效促进新质生产力的经济文化交流

五千多年的中华民族文明之所以伟大,就是因为她像一条绵延不断的大河奔流不绝,一路不断哺育两岸的万物,成为生态文明构建的重要组成部分。所谓流水不腐,户枢不蠹,正是各种民族文明建立在和谐基础上的不断丰富、不断发展。正如《周易》所言“穷则变,变则通,通则久”,印证了艺术创造在文明演进中的核心作用。在《艺术疗愈概论》中,研究者通过纵向解析机理和横向比较特质,科学透析出人是外环境中的人,也是内环境中的人。从社会学维度而言,艺术疗愈正是通过将来访者或参与者置身特定艺术氛围中,以疗愈师为引导,通过溯源体验,经创作、创新到不断创造的过程,让来访者或参与者从身心疲惫回归到内心平静。并通过调动想象力,逐步挖掘潜力,觉察到更多可能性,提升了创造力,发现了更具个性和能力的自我。重塑了“身心合一”新模式,这是艺术疗愈在当下难以替代的重要意义。

(一)无中生有和旧中创新,是物质和精神共有的发展规律。创造,就是制作出前人甚至是自然界中没有的物品、精神和思想产品。通过想象力,链接意识、潜意识和前意识,运用五感六觉,将意念中的形象之物,具体物化到现实中。这是建筑史发展的基本原理,可以再次明确到人类个性的再塑造机理。载人的神舟飞船等一系列高科技产品,拓展了人类新的生存空间。特别是与群众生产生活密切相关的人工智能、大数据、物联网等,让“产生裂变”成为当下各种团队的日常用语。裂变的极速迭代升级和不规则特质,增加了人类的不适感,提高了亚健康指数。各种行业团体的无序竞争,必然要在经济发展规律和人类自身循环规律之间产生一系列新的问题和矛盾。在这种情况下,艺术创造能极大地带来获得感和成就感,新模式平衡和缓解了对于人工智能AI能否取代人类的恐慌,增强了人类始终是自然界主宰者的自信心。因而,艺术创造的意义,就是让疗愈师、体验者和艺术材料生产者制作者,及疗愈经济平台的搭建者,共同创造出新的经济模式,这种新质生产力恰好符合当下社会发展主流。因人机协作的先进生产力导致的“恐慌”,从另一维度讲,反而促进了生产关系重构。如果能充分理解艺术疗愈对于经济社会发展的引导和补充,对于文化发展的助力,那么人类文明的发展将更加健康,更加稳定。这种创造性转化与发展,形成了英国历史学家汤因比在《历史研究》中强调的“挑战——应战”文明演进模式。中华文明的“合久必分和九九归一”的理念,如黄河之水在保持主脉的同时不断吸纳诸多支流,最终归入大海。

(二)共创、共建、共存,是世界人类新的生产生活方式。“一带一路”艺术走廊建设项目中,越来越多的国家和机构的合作,形成文化贸易额不断增长的繁荣景象,这种交流遵循德国社会学家哈贝马斯的交往行为理论。通过威尼斯双年展中国馆、中法文化论坛等平台,构建起超越语言障碍的对话机制,从创造到共创、共建,共存,成为年轻人交流创业的共识。国际艺术交流中,艺术欣赏也具有的疗愈功能避免了文明冲突,通过中华文明中的求同存异,交流互鉴,和谐共处,文化交流的艺术柔韧性为世界经济注入更多的稳定性和持续性。

(三)创造,是新质生产力出现的发动机,也是文明竞争的优越性。守正不守旧,尊古不复古。高度的物质文明发达与精神文明相对落后的矛盾,说明生态文明需要维护自然环境,人类生命发展的规律同样需要更加科学文明的方式来维护。核磁《艺术疗愈概念》一书,可以从人类文明发展的维度,看到疗愈人类身心的文明密码是创作、创新、创造,这“三创”提示当代文明发展亟需艺术疗愈惠泽大众。既然时代造就了艺术赋能新生产关系的重要作用,让艺术疗愈成为新质生产力又一个新的组成部分,那么,可以信心满怀地表示,通过运用这本专著中的各种技术理念进行“生命教育”,对人类生命的厚度进行填充和丰盈,“三创”能够在一定程度上解决由于人机协作初期带来的一系列亚健康问题,促进人机融合和社交关系融合。

艺术来源于大众,服务于大众。艺术的高度,决定文明的程度。艺术疗愈“交流、探索、启发、共创、稳进”的本质,将逐步形成一种新型的健康文明大道,在一定程度上缓冲“医患关系”强弱不对等带来的负面影响,成为中国乃至国际视域下的亚健康解码器。正如联合国健康产业基金会联合主席刘伯楠所言:促进人类健康共同体建设,致力于带给人类更大健康福祉。由此可见,通过艺术疗愈的引导性和补充性,人类命运共同体发展将更具和谐性和文明性。

2025年5月19日

【免责声明】: 凡注明 “环球文化网” 字样的图片或文字内容均属于本网站专稿,如需转载图片请保留 “环球文化网” 水印,转载文字内容请注明来源“环球文化网”;凡本网注明“来源:XXX(非环球文化网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其作品内容的实质真实性负责,转载信息版权属于原媒体及作者。如转载内容涉及版权或者其他问题,请投诉至邮箱 bj@hqwhw.com联系删除 。