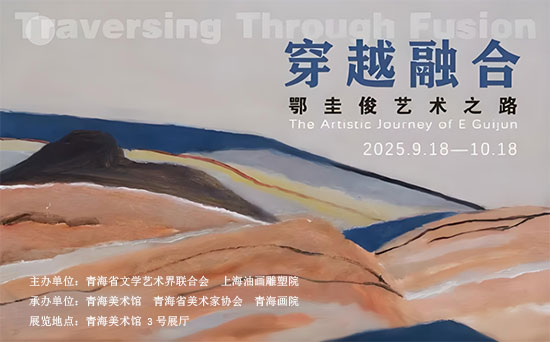

“穿越融合——鄂圭俊艺术之路”展览正在青海美术馆展出。本次展览由青海省文学艺术界联合会、上海油画雕塑院共同主办,青海美术馆、青海省美术家协会、青海画院联合承办,将持续展出至2025年10月18日。

展览聚焦鄂圭俊先生从青海到上海的艺术跨越,集中展出其油画、版画、中国画及书法作品百余件,系统梳理了鄂圭俊的艺术轨迹,全面呈现其六十年创作生涯中的精品力作,既是对他个人艺术成就的回溯与致敬,也是青海文艺事业蓬勃发展的一个生动缩影,更是深化跨地域文化交流的具体体现。

穿越融合

——关于鄂圭俊艺术之路

2025年9月18日,“穿越融合——鄂圭俊艺术之路”在青海美术馆开幕。这是一个系统性的回顾展,它以个案研究的方式,全面梳理了鄂圭俊先生六十余年的艺术轨迹,并展出其各个时期的代表性作品百余件。

鄂圭俊先生是一位从青海走出来,走向全国、走向世界的艺术大家。他以独特的人生经历、不断求索的创新实践、持续提升的艺术境界,完成了多维度的穿越与融合。他的艺术之路,如果按照其艺术风格的发展脉络,基本可以分作以下三个时期:

一、早期:乡土现实(1970年代至1980年代后期)

鄂圭俊先生出生于青海,作为土族人,他从小浸润在青藏高原多元、浓烈的文化氛围中。藏族文化的奔放神秘、土族文化的质朴热忱,以及宗教文化的耳濡目染,都成为他艺术中最原始的“养分”。这是他艺术的根,也是他人生中实现多重“穿越”始终携带的文化基因。

据他自己介绍,因为父亲是一位艺术爱好者,所以家中存有《芥子园画谱》与吴友石的石印小画册,借助这些读物完成了他最早的艺术启蒙。专业方面,除了在青海省文化艺术学校接受过一年的艺术教育之外,其它时间,基本靠自学。早期学的是中国画,因为色彩感觉特别好,后来就改学油画。这种人生经历,不仅塑造了他很强的自学能力,也在很大程度上保留了其天马行空、通透高悟、没有被学院教育所规训与束缚的天性和禀赋。青少年时期,由于家庭成分,他们家处在社会的最低层。在那些极为艰苦的日子里,艺术成了最能慰藉他心灵的伴侣。而文学,像托尔斯泰的《战争与和平》、罗曼罗兰的《约翰·克里斯多夫》及杰克·伦敦的一些作品,为他提供了一种理想主义的人文思想,以及在艰苦生活中奋发向上的人格样板,这些都奠定了他此后的绘画不流于世俗的内在根基。

《牧区人物写生》

纸板油画 58.5×42.5cm 1970年代

《牧区人物写生》

纸板油画 54.5×38.5cm 1970年代

1970年代,鄂圭俊先生在青海开始艺术创作。本次展览中,笔者第一次看到他创作于1970年代的一大批写实主义风格的纸板油画《牧区人物写生》,从中可以看到他早年非常扎实的写生功夫。由于勤奋好学,他的进步很快,到 1980年代,他已经逐渐形成了其早期的艺术风格,先后入选全国美术展览并获奖。比如创作于1982年,油画《迎新娘》,获得“全国少数民族美术作品展览”一等奖。这件作品是他早期乡土现实风格的代表,画面整体构图非常紧凑与饱满,绘画语言概括凝练,色彩非常的主观、强烈与浓郁,显露出一些表现主义的倾向。

《迎新娘》

布面油画 127×157cm 1981年代

《春的脚步》

布面油画 127×157cm 1984年代

早期另一件代表性作品是创作于1984年油画《春的脚步》,作品以青海土族“六月六”花儿会为创作题材,表现了土族青年载歌载舞的欢乐场面。与两年前的《迎新娘》相比,《春的脚步》在其绘画语言更趋成熟。他对画面的空间进行了有效的压缩,从而趋向于平面化。色彩非常的强烈,具有一定的装饰感和象征性。背景的绿色特别耐人寻味,既与人物衣服的绿色构成一种呼应关系,更是对草原这种环境的提炼与抽象化处理,通过这种绿色,他将天空与大地融合在一起,具有很强的艺术表现力和感染力,此作获得“第六届全国美术作品展览”铜奖。

从这些早期的作品中,我们可以发现,鄂圭俊先生的艺术之根深植于青藏高原这片雄浑、神秘的土地。高原的辽阔、苍茫,藏族、土族等少数民族原始而热烈的生命活力,以及宗教艺术的瑰丽与神秘,都深深地烙印在他的早期创作中。事实上,鄂圭俊先生这种立足于少数民族风土人情与地域文化,又有明显现代主义倾向的乡土现实,是对传统现实主义的一种积极拓展,成为中国西北地区一个极具代表性的地方样本。

二、中期:本土表现(1980年代后期至1990年末)

1987年,鄂圭俊先生调到上海油画雕塑院工作。从青海到上海,这不仅是一次地理时空的跨越,更是一次剧烈的文化碰撞、身份重构和精神淬炼。这种影响对于鄂圭俊先生来说可以说是全方位、深层次的。

在青藏高原,鄂圭俊先生所熟悉的藏族、土族文化、宗教仪式、生活习俗是环境的主体和背景。这种文化是自足的、自然的,也是他艺术创作取之不尽的源泉,但可能也是一种“无意识的”存在。抵达上海后,他原本熟悉的文化瞬间变成了都市汪洋中的一座“孤岛”。他曾经的文化背景在现代化、国际化、汉文化主导的上海成为了 “他者” 和 “奇观” 。这种从“中心”到“边缘”的逆转,带给他强烈的疏离感和孤独感。

《夕照》

布面油画 123×120cm 1987年代

上海作为中国油画的发祥地与百年重镇,自二十世纪初以来, 以其开放的文化胸襟与领风气之先的城市精神,不仅成为中国现代油画艺术的摇篮,同时成为培育与推进艺术生长发展的沃土。从相对封闭的内地到开放前沿的上海,面对地理和文化空间的转换,鄂圭俊先生一边承受着强烈的文化与心理落差,感受着都市人际关系特有的距离感;另一边还经受着视觉经验的巨大冲击与重构。青藏高原上那种湛蓝的天、金黄的土地、赭红的山崖……是一种原始的、对比强烈的自然景观。而上海,抬眼看去,高楼林立,到处都是玻璃幕墙、霓虹灯、广告牌……是一种完全不同的、密集、拥挤、高速、碎片化的人造都市景观,呈现的是一种精致的消费主义文化和高度理性的人工秩序。这两种视觉经验反差很大,在鄂圭俊的内心构成了巨大的张力和冲突。一方面,他怀念青海那种原始、本真的视觉力量;另一方面,他无法回避上海所提供的现代主义、国际化的艺术语言和形式法则。这种冲突逼迫他寻找一种“翻译”和“转化”的方式。

这个时期,可以说是他艺术探索中最为艰难的时期。当时,不光是他生存环境发生了极大的改变,与此同时,西方的艺术思潮就像潮水一般不断涌来,令人目不睱接。他有一种摇摇摆摆的迷失感,一时找不到定位方向。此后,他尝试过很多的办法,比如如何用上海所代表的现代艺术语言构成主义、表现主义、抽象主义,来准确地反映他内心感受和视觉经验上的巨大变迁?某种意义上来说,这深刻地推动着其艺术风格的转型,直接催化了其新的艺术风格的形成,他力图让自身的文化背景与更广阔的现代艺术语境对话。

《少女与牛》

布面油画 105×120cm 1988年代

《赛牦牛》

布面油画 120×130cm 1990年代

于是我们看到,1980年代后期与整个1990年代,鄂圭俊先生虽然仍以青藏高原作为创作的母题,但他显然在逐渐放弃早期的叙事性和民族风情,画面中依然有可辨识的高原人物、牲畜、宗教符号,然而,出现了更多抽象的色块、线条和构成,营造出一种介于现实与幻境之间的独特氛围,具有超现实的神性与灵性,呈现出一种强烈的表现主义特征,以及浓郁的神秘主义色彩。

我们可以通过他这个时期的创作,比如《夕照》(1987)、《少女与牛》(1988)、《赛牦牛》(1990)等作品看到,他吸收了印象派对于光影与色彩的处理,用油画笔触捕捉光线在物体表面或者周围那种跳跃感和震颤感,让整个画面呈现出某种神性和神秘感。而在《白牡丹》(1993)和《门外的雪山》(1995)中,他将记忆中的人物、景象、场景等用现代主义的表现方式进行了重新的编排组合,赋予作品以某种象征性的内涵。又通过具有表现力的色彩与笔触,强化画面的情绪和感情,以表达他对自然、生命、神灵的敬畏。这个时期,他的很多画作既有宗教般的肃穆与神秘感,又充满了高原世俗生活的烟火气,诸如赛马、歌舞、劳作的人们。这种将神圣感注入日常,又将日常生活提升到一种仪式化的高度的方式,使得那个时期的作品普遍呈现出一种神性的光辉。

《白牡丹》

布面油画 100×80cm 1993年代

《门外的雪山》

布面油画 100×80cm 1995年代

三、后期:意象构成(1990年末至今)

鄂圭俊先生来到上海后,隔着地理上的时空差距,让他对故乡产生了一种心理和审美上的距离。故乡的一切不再是日常所见,而变成了记忆、符号和象征。上海的环境也促使他跳出“风情画家”的窠臼,不再满足于讲述一个地域故事,而是致力于构建一个普世的、关于人类本源精神的艺术世界。

上海作为中国现当代艺术的重镇,而鄂圭俊就职的上海油画雕塑院,是一个有着深厚的学术传统,曾汇聚了吴大羽、周碧初等中国第一代现代油画大师们的专业机构。在这里,不仅为他提供了接触最新艺术思潮、以及与国际艺术对话的机会,更开拓了他的眼界和视野,提升了他的内在自信和艺术境界,还刺激了他的竞争意识和创新欲望,推动他不断精进,将个人风格锤炼得更加纯粹和强大。某种意义上来说,孤独感催生了鄂圭俊强烈的文化自觉;距离感促成了其艺术上的提炼与升华;文化冲突激发了他融合与创新的必要性,而新环境的挑战推动了他走向现代化和国际化的艺术雄心。

《大自然系列99-1》

布面油画 81×100cm 1999年代

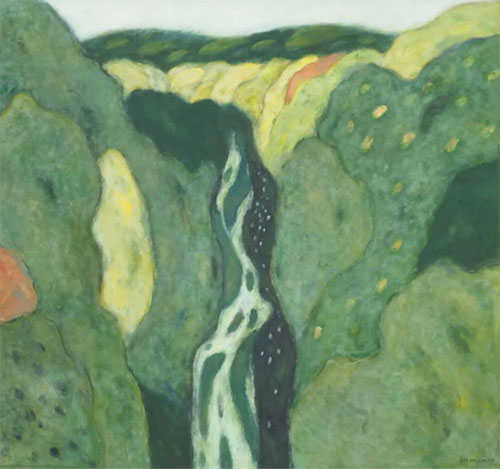

随着新世纪的来临,经历了十多年苦苦的求索与淬炼,他的艺术创作有了巨大的蜕变。1999年,第一幅《大自然系列》作品的诞生,标志着鄂圭俊先生的油画艺术迎来了突破性的进展。他从相对具象、场景性的绘画,走向了更具抽象性、表现性和精神性的探索。

不同于南方大自然的婉约秀美,西北的大自然,多是巍峨险峻的,如刀劈斧凿,棱角分明。它们赤裸裸地矗立于天地之间,岩石裸露,寸草难生,唯有风雪在其上刻下岁月的痕迹。远望如铁铸的屏风,在烈日下泛着青黑或暗棕的光泽,自有一种不假修饰的粗犷之美。山间少有云雾缭绕,一切皆明朗而坦荡,毫无遮掩。这种既雄浑又壮阔,还有些苍凉的气象,让人感觉渺小的同时,又心生敬畏之情。如何用现代的艺术语汇来恰好其分地表现这些自然的物象和内心的感受?

《大自然系列03-5》

布面油画 155×140cm 2003年代

为此,鄂圭俊先生深入研究西方现代主义大师,但他学习的不是表面风格,而是解构与重组的方法论。他将这些方法“拿来”,用以分析和重组他熟悉的题材与青藏高原的地质地貌。同时,他又深入中国自己的传统文脉,将宋代山水“师法造化,再现自然”与元代山水“师法心源,表现自我”两种精神融合在他的《大自然系列》创作中。于是我们便看到,鄂圭俊先生笔下的大自然,不是某种具体的风景或物象,更多的是他对于西北青藏高原的印象和情感转换成的现代油画语汇。比如创作于2003年的《大自然系列03-5》中,有一大片明黄色块,如果从现代构成的角度,我们可以理解为画面形式构成的一部分,但实际上,它是西北地区大片油菜花的一种色彩意象。《大自然系列》中,鄂圭俊先生基本采用大色块,加上粗放的线条,再加拙朴、浑厚的油画笔触来表现,构成一种既简约又不简单的艺术震撼。很多时候,艺术是一种身体性与生命感的存在,它把语言不可言说的那部分显化出来。西北的巨大、西北的沉重、西北的特质,通过他的艺术表达,得以显影,得以被更大范围的世界和人群看到。

此系列的大部分作品均采用了空中俯瞰的视角,笔者猜想一方面可能与他数十年来往返到上海与青海之间的飞行经历;另一方面,也肯定与他长期研习中国书画所形成的观看方式有关。宋元式的山水,比如范宽的雄伟,倪瓒的疏淡,以及这套观看方式与审美原理背后所包含的“天人合一”东方式的哲学观,都深刻地构建了他这个时期创作的精神内涵,并形成了他后期“意象构成”的艺术风格。

《大自然系列08-2》

布面油画 160×150cm 2008年代

这个时期,东方的与西方的、传统的与现代的、感性的与理性的,不断发生碰撞、试探、调整,直到找到一种和谐而有力的共存方式。文化层面的“融合”,绝对不是一次性的行为,而是一个持续精进、逐渐深化的过程。早期的融合可能更侧重于视觉语言层面,随着实践的不断推进,他的融合上升到了精神层面。他笔下的形式语言既是画面构图与审美需要,更重要的是承载了更厚重的对生命、自然、信仰的哲学思考。在上海,他将自己的作品放入一个完全不同的话语体系中进行展示和评判,他想证明其作品不仅具有“民族特色”,更具有现代性和普世性的艺术价值,他想用作品本身的力量去赢得尊重和认可。由此我坚信,孤独感反而滋养了这种向内探索的深度。

《大自然系列》

布面油画 180×450cm 2008年代

纵贯鄂圭俊先生一生的艺术追求,从宏观上来说,他给予我们很大的启示意义,概括起来,有以下三点:

一、精神立意:是对西北乡土生活的深情表达

鄂圭俊先生的艺术之魂一直深深地植根于中国西北地区,特别是青海广袤的土地与人民之中。即便1987年,他调到了上海工作,但他创作的母题始终围绕着青海这片土地,以及土地上的人们。他的油画艺术因此具有鲜明的文化地理学特征和人类学意味。

当然,鄂圭俊先生的“深情”并非外来者的猎奇或旁观式的同情,而是源自血脉与土地的天然联系。作为土族人,他生于斯、长于斯,西北高原的风沙、阳光与气息早已融入他的生命。他的创作是发自内心的表达欲,是对自身文化根脉的追溯和认同,是一种内在的文化自觉,而非完成外部的命题。并且,他的这种深情带有一种对土地的敬畏和对生命的悲悯,是一种沉甸甸的、近乎宗教般的依恋。调到上海后,隔着物理距离的眺望,他更加珍视自己与家乡之间那份无法割舍的情感,以及面对绝对尺度与神圣性的“大自然”的虔诚。

如果说,早期(乡土现实)的深情是通过叙事性来表达,那么,到了中期(本土表现)时,他不再需要通过具体的场景来“讲述”,而是有赖于色彩的呐喊、形体的舞蹈、符号的言说等等抒情性的方式;到了后期(意象构成),他通过打破三维空间的幻觉,将画面空间变为承载情感的漩涡或冥想之境,画面不再是窗外的风景,而是内心的风景。实际上,“对西北乡土生活的深情表达” 这一精神立意,贯穿了鄂圭俊艺术生涯的始终,并随着其风格的演变而不断深化,这正是鄂圭俊艺术最动人的灵魂。这份深情,让他超越了地域性画家的身份,使得他的艺术虽然根植于西北一隅,却因其对人类普遍情感的深刻挖掘,而获得了永恒的艺术价值。

《大自然系列09-5》

布面油画 160×150cm 2009年代

《大自然系列09-6》

布面油画 160×150cm×2 2009年代

二、艺术实践:时空的穿越与文化的融合

从青海到上海,这不仅是一场地理时空的穿越,更是一次痛苦的剥离,一次伟大的重生。它迫使鄂圭俊完成了从一位“青海画家”到一位“根植于青海的中国现代艺术家”的关键蜕变。上海给了他看世界的眼睛和现代的语言,而青海则给了他之所以是鄂圭俊的魂与根。两者的剧烈碰撞,最终在他笔下绽放出了独一无二、震撼人心的艺术佳作。

从中期开始,鄂圭俊的艺术探索中,就不再固守于地域风格,而是大胆地“穿越”到西方现代艺术的语境中。他吸收了比如表现主义强烈的情感宣泄、立体主义对结构的分解与重构、抽象艺术对形式与色彩的纯粹追求等。这使得他的作品既具有东方的灵魂,又具备了国际化的现代形式。你看他的《大自然系列》,大气磅礴,又内涵深邃、让人过目难忘。不仅展现了青海大自然的壮丽与神秘,更是对自身艺术风格不断探索、不断精进的一种深刻体现。他的油画艺术,把对大自然的敬畏与热爱,渗透到骨髓中,远远超越了自然风景、地理学的范畴。既有西北大地的厚重感,但也具有宋元山水画的平淡与从容,宁静致远的心理感受。在他的许多作品中,我们都能感受到一种超越现实的宗教情绪和神秘主义氛围,由此也赋予画面一种内省的、静穆的精神维度,引导观众在世俗生活中思考生命的本质与信仰的力量。因此,他的作品不仅是一种视觉享受,更是一种精神的洗礼。

鄂圭俊先生以其漫长的艺术实践,不仅把自己炼就成为“艺术的苦行僧”,更是完成了一场多维度的穿越与融合。他穿越了地理与文化的边界,将青藏高原的灵魂与西方现代艺术的语言相融合;他穿越了时间的隔阂,让古老的民族传统在当代画布上焕发新生;最终,他整合了形式与精神,用理性的现代构成驾驭并升华了澎湃的原始情感,创造出了一种既根植于土地又通向宇宙的、充满力量与神性的艺术世界。开创性地将表现性笔触、意象性构成与东方式美学相融合,形成了一种“中国气派”的现代油画语言,是一种真正意义上的民族性与世界性的融合。

《大自然系列09-4》

布面油画 160×150cm 2009年代

《大自然系列14-3》

布面油画 160×150cm 2014年代

三、学术追求:全方位持续不断的精进

首先,体现在技法和语言的不断锤炼上。比如语言的纯化。在持续推进的艺术创作中,鄂圭俊先生不断“做减法”,剔除冗余的叙事和修饰,使艺术语言愈发纯粹、强烈和符号化。画面中的每一根线条、每一个色块都饱含张力,再无闲笔。接着,形成个人语法。他超越了所学的中西“法度”,将东方艺术的写意精神与西方现代艺术的形式构成熔于一炉,形成了自己独一无二的、高度成熟的个人视觉语法。

其次,精进于思想内涵。许多画家终其一生都在描绘地域风情。鄂圭俊的精进在于,他早期作品中的高原、民族元素只是素材和起点,而非终点。后期,他借佛教和老子、庄子的思想,通过对生命的心、性的探索中,发现了艺术的根源,并推开了艺术精神获得自由解放的大门。从此,艺术成为他认识人生和宇宙,悟“道”的一种方式,艺术也由此得以升华。

第三,精进于艺术境界。鄂圭俊先生的《大自然系列》,有些相对工整平面,有点硬边抽象的意味;有些就相对感性与浑朴,有一种特别厚重的精神气象。他一直在理性的思考与感性的直觉之间徘徊和平衡,没有走向完全的抽象,而是始终在追求一种“似与不似”与“恬淡宁静”的艺术境界。这种艺术境界让其形可辨,其质可感,既有现代艺术的形,又有中华文化的魂,给观众预留了得以进入和理解他的艺术的通道,也为研究者解读他的艺术留下了丰沛的空间和可能性。

事实上,他后期很多作品,不再是关于青藏高原的油画,而是借助高原的视觉元素,来表达他的生命体验与人生感悟。对他来说,绘画不再只是一种创作,同时也是一种修行和存在的方式。画面中的平静与热烈、约束与奔放,正是他内心世界的真实映照。正因为超越了具体叙事,他的画作才能击中不同文化背景的观众。人们即使不了解他的文化背景,也能直接感受到画面中喷薄而出的原始生命力、肃穆的仪式感和一种超越性的精神力量,引发情感共鸣。

《大自然系列14-2》

布面油画 160×150cm 2014年代

《大自然系列15-3》

布面油画 80×100cm 2015年代

四、艺术史价值:学术意义与启发

总的来说,鄂圭俊先生成长和创作主要集中于20世纪80年代至21世纪初,这个时期正是中国社会急剧变革的时代,也是中国现当代艺术发生历史转型和剧变的时期。鄂圭俊先生没有盲目追逐前卫浪潮,而是扎根于西北青藏高源,通过深度挖掘地域和民族资源,以及创造与之相匹配的、真诚有力的艺术语言。最终,让他的作品避免了矫饰与空洞,始终保持着与土地和生命的血肉联系。

数十年持续不断的探索与实践,让鄂圭俊的艺术语言日益纯熟。这是一个不断向上攀登的螺旋,“消化吸收”、“融会贯通”,最终 “自成一家” 的修炼过程。他的艺术之路雄辩地证明:真正的创新不是无根的颠覆,而是建立在深厚传统之上的、持续一生的精进与升华中。“本土”与“现代”并非对立,而是可以孕育出极具冲击力和世界性语言的独特范式。鄂圭俊先生以个人实践,不仅创造了 “中国的”、“本土的”、“意象的”现代艺术,更是丰富了中国现代主义艺术的体系。

鄂圭俊先生的艺术人生还向我们展示:一位艺术家如何从掌握法度到创立自家法度?如何从描绘地域风情到表达普世精神?如何从刻意经营到浑然天成、人画合一?这是一条相对清晰的“持续精进”的上升路径,并成功地将西方现代主义的表现语言与中国西北的地域文化、东方的写意精神相融合,达到了对生命本质的哲学思考和崇高礼赞。他代表了一条扎根本土、融汇中西的现代性探索路径,其艺术成就为研究中国油画民族化、现代化提供了极具价值的经典案例,也构成了全球化背景下,东西方现代艺术的一种互映。

傅军

上海油画雕塑院美术馆馆长

《大自然系列16-6》

布面油画 80×100cm 2016年代

《大自然系列16-7》

布面油画 160×150cm 2016年代

《大自然系列》

布面油画 80×100cm 2018年代

【免责声明】: 凡注明 “环球文化网” 字样的图片或文字内容均属于本网站专稿,如需转载图片请保留 “环球文化网” 水印,转载文字内容请注明来源“环球文化网”;凡本网注明“来源:XXX(非环球文化网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其作品内容的实质真实性负责,转载信息版权属于原媒体及作者。如转载内容涉及版权或者其他问题,请投诉至邮箱 bj@hqwhw.com联系删除 。